断熱材の種類は何がある?種類別の性能・おすすめの施工箇所について紹介

室内外の熱移動を抑える働きをもつ「断熱材」にはさまざまな種類があり、それぞれに主原料・特徴や、施工に適した箇所が異なります。断熱材は施工後に交換・入れ直しが難しいので、施工する際には効果や目的、施工箇所に適したものを慎重に選ぶことが大切です。

本記事では断熱材選びに失敗しないために、断熱材の意味・役割を紹介するとともに、種類別の特徴、施工に適した箇所について解説します。これから断熱材を施工する予定のある方や、断熱リフォームを検討中の方は、断熱材選びの参考にしていただければ幸いです。

目次

断熱材とは?

断熱材とは、建物の天井・壁などに施工する建築資材のことです。断熱材を建物へ施工することによって、「室温の上昇を防止する」「寒い時期も快適に過ごせる」など、さまざまな効果を期待できます。

断熱材とは、建物の天井・壁などに施工する建築資材のことです。断熱材を建物へ施工することによって、「室温の上昇を防止する」「寒い時期も快適に過ごせる」など、さまざまな効果を期待できます。

まずは断熱材の意味を踏まえた上で、役割についても詳しく紹介します。

- 断熱材の意味

- 断熱材の役割

断熱材の意味

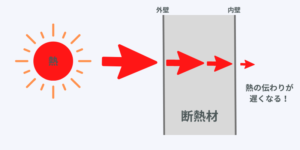

断熱材とは、熱の伝わりを遅らせる素材のことです。断熱材にはたくさんの空気が含まれており、その働きによって熱の伝わりを遅らせます。そのような理由から、断熱材は空気の層が厚いものほど、熱を遅らせる効果が高くなります。

断熱材を建物の天井・壁・床下などに施工することで、空気層の働きによって外から伝わる冷気や熱の伝達を遅らせ、夏の暑さ・冬の寒さ対策などに役立ちます。

断熱材を建物の天井・壁・床下などに施工することで、空気層の働きによって外から伝わる冷気や熱の伝達を遅らせ、夏の暑さ・冬の寒さ対策などに役立ちます。

関連記事:断熱材とは?断熱材の役割と効果、種類についてご紹介

断熱材の役割

断熱材の役割は、主に以下のとおりです。

断熱材の役割は、主に以下のとおりです。

- 夏の暑さ、冬の寒さ対策

- 結露防止

- 電気代の節約

断熱材には、外気が室内に侵入するのを防ぐ、または室内の熱が外へ逃げるのを防ぐ働きがあります。断熱材を建物(屋根裏・壁・床下など)に施工することで、外気の影響を受けにくくなるので、一年中快適な室内環境を維持することが可能です。

断熱材には、室内の温度差によって発生する結露を防ぐ効果も見込めます。結露とは、室内の空気中に含まれる水蒸気が、外気との温度差のによって水滴に変わる現象のことです。

結露を放置しておくと、天井・壁・床などの建材にカビや腐食、サビなどが発生する可能性が高くなります。断熱材によって結露の発生を抑える働きによって、カビ・腐食・サビの発生を防ぎ、家の耐久性を高めることが可能です。

さらに断熱材を建物へ施工することで、冷暖房の効きもよくなるので、電気代の節約にも役立ちます。

断熱材の素材は、主に3種類に分類される

断熱材の素材は、主に繊維系・発砲プラスチック系・天然素材系に分けられます。それぞれに主原料、性質が異なるので、施工する際には適したものを選びましょう。本項目では、断熱材に多く用いられることの多い素材について紹介します。

- 繊維系

- 発泡プラスチック系

- 天然素材系

繊維系

繊維系とは、ガラスや天然の鉱石を繊維状に加工して作られた断熱材のことです。繊維系の断熱材には、繊維の間にたくさんの空気を含んだ「空気層」があり、その働きによって熱の伝わりを遅らせます。

繊維系の断熱材は、主に以下の2種類です。

- 無機系……ガラス・鉱物を原料とした断熱材のこと。(グラスウール、ロックウールなど)

- 木質繊維系……木質系素材を原料として作られた断熱材のこと。(セルロースファイバー、インシュレーションボードなど)

無機系繊維系の断熱材にはグラスウール・ロックウールなどがあり、それぞれに原材料や性能が異なります。たとえばガラス繊維で作られたグラスウールは水に弱いので、雨漏り・湿気の影響を受けると断熱性能が落ちてしまいます。

そのような理由から、水気に弱いグラスウールは雨漏り・結露などが起こりやすい天井、床への施工には不向きと言えるでしょう。湿気の影響を受けやすい箇所に断熱材を使用する際には、撥水性に優れたロックウールが適しています。

または湿度を一定に保つ調湿性や、水分を透過させる透湿性に優れた木質繊維系の断熱材を施工する方法もおすすめです。

参考記事:断熱材の種類は3つ!それぞれの特徴や性能、断熱材を選ぶ基準も確認(コスモ建設株式会社)

発泡プラスチック系

発泡プラスチック系とは、プラスチックを発泡させて作られた断熱材のことです。 発泡プラスチック系の断熱材は発泡ガスを含んだ細かい気泡によって構成されており、それらの働きによって熱の伝わりを遅らせます。

発泡プラスチック系の断熱材の中でも、日本産業規格(JIS=Japanese Industrial Standardsの略)に規定されたものは「JIS A 9521(発泡プラスチック保温材)」として認定されています。

「JIS A 9521」として認定されている断熱材の種類は、主に以下の4種類です。

- 押出法ポリスチレンフォーム

- ビーズ法ポリスチレンフォーム

- ウレタンフォーム

- フェノールフォーム

発泡プラスチック系の断熱材にはさまざまな種類があり、それぞれ原料・性質に違いがあるので、施工箇所に適したものを選びましょう。

発泡プラスチック系の断熱材は、断熱性能に優れている・吸湿性が小さいなどのメリットがある一方、火に弱いデメリットも……。そのような理由から、火を扱う可能性のあるお部屋(キッチンなど)の断熱材としての使用は控えた方が無難です。

参考記事:発砲プラスチック断熱材(発泡プラスチック建築技術協会)

天然素材系

画像引用:羊毛(ウール)の断熱材とは?メリット・デメリットを解説(forest-bless)

画像引用:羊毛(ウール)の断熱材とは?メリット・デメリットを解説(forest-bless)

天然素材系の断熱材とは、素材本来の特性を生かして作られた断熱材のことです。天然素材を用いて作られているので「環境に優しい」などの理由から、自然派を好む方に人気があります。天然素材を用いて作られた断熱材の種類は、主に以下のとおりです。

- 羊毛

- 炭化コルク

いずれも天然由来の素材となるため、主原料を用意するのが難しいなどの理由から、他の断熱材よりも価格が高くなるケースが多いようです。

「繊維系」について詳しく知る

繊維系の断熱材は、主に以下の2種類です。それぞれに主原料が異なることから、性能に違いがあるので、施工箇所に適したものを選びましょう。ここでは、繊維系断熱材の種類について紹介します。

- グラスウール

- ロックウール

グラスウール

グラスウールは、ガラス繊維を綿状に固めた断熱材です。グラスウールには、ガラスの細かい繊維の間に空気の層が含まれており、熱の伝わりを遅らせる作用があります。

グラスウールは、ガラス繊維を綿状に固めた断熱材です。グラスウールには、ガラスの細かい繊維の間に空気の層が含まれており、熱の伝わりを遅らせる作用があります。

グラスウールには「10K」「32K」といったグレードが存在しており、数字が大きいものほど断熱性能が高くなります。「より高い断熱性を求めている」という場合であれば、グレードの高いグラスウールを選びましょう。

グラスウールは綿のように柔らかいことから、壁の中・天井の上などの空間に充填(じゅうてん)する施工方法を用いられるケースが多いです。グラスウールは断熱性・不燃性に優れている一方で、湿気に弱いデメリットも……。

防湿対策が施されていない場合、水分を含んだ際にすぐ劣化してしまう恐れがあるので注意が必要です。湿気の影響を受けやすい箇所へ施工する際には、断熱材と併用して除湿対策を行うことをおすすめします。

断熱材を施工する際には、袋詰め・防水シートなどを用いて、湿気の影響を受けにくくしておくと良いでしょう。

関連記事:断熱材「グラスウール」とは?|特徴や断熱効果を最大限発揮する使用方法を徹底解説

ロックウール

ロックウールは、玄武岩・安山岩などといった天然の鉱石を高温で溶かし、繊維状に加工して作られた断熱材です。ロックウールもグラスウールと同様に、繊維の間に含まれた空気の働きによって、熱の伝わりを遅らせます。

ロックウールは、玄武岩・安山岩などといった天然の鉱石を高温で溶かし、繊維状に加工して作られた断熱材です。ロックウールもグラスウールと同様に、繊維の間に含まれた空気の働きによって、熱の伝わりを遅らせます。

ロックウールは撥水性や耐火性に優れ、防音効果も高いので、高性能な断熱材を求める方に適しています。その一方で、ロックウールはグラスウールよりも価格が高くなるデメリットも。断熱材を選ぶ時には、施工箇所・予算を踏まえた上で、適したものを選びましょう。

「発泡プラスチック系」について詳しく知る

発泡プラスチック系の断熱材も、種類によって主原料、性質に違いがあるので、施工する際には注意しましょう。ここでは、断熱材の種類(発泡プラスチック系)についてそれぞれ紹介します。

- 押出発泡ポリスチレン

- ビーズ法ポリスチレン

- ウレタンフォーム

- フェノールフォーム

押出発泡ポリスチレン

ポリスチレンフォームとは、ポリスチレン樹脂を発泡成型して作られた断熱材のことです。押出発泡ポリスチレンとは、ポリスチレンフォームの一種であり、ポリスチレンを連続して発泡させる製造方法によって作られています。

ポリスチレンフォームとは、ポリスチレン樹脂を発泡成型して作られた断熱材のことです。押出発泡ポリスチレンとは、ポリスチレンフォームの一種であり、ポリスチレンを連続して発泡させる製造方法によって作られています。

押出発泡ポリスチレンは水・湿気に強いので、湿気の影響を受けやすい箇所(壁・床など)への施工におすすめです。軽量なので加工・施工もしやすく、シックハウスの原因となるホルムアルデヒドを含んでいないので安全性にも優れています。

関連記事:断熱材ポリスチレンフォームの特徴とは?メリット、デメリットをご紹介

ビーズ法ポリスチレン

ビーズ法ポリスチレンフォームとは、粒状のポリスチレンを金型にいれて発泡させる製造方法で作られた断熱材のことです。ビーズ法ポリスチレンフォームは、一般的に発泡スチロール・フォームスチレン・パイナルフォームなどの名称で呼ばれています。

ビーズ法ポリスチレンフォームは軽くて柔らかいので、施工性にも優れています。押出発泡ポリスチレンと同様に耐水性・耐久性に優れているので、壁や床など湿気の影響を受けやすい場所へ施工するのにおすすめです。

ウレタンフォーム

ウレタンフォームは、ポリウレタン樹脂でできた断熱材のことです。正式名称はポリウレタンフォームですが、一般的には「ウレタンフォーム」と呼ばれることも。

ウレタンフォームは、ポリウレタン樹脂でできた断熱材のことです。正式名称はポリウレタンフォームですが、一般的には「ウレタンフォーム」と呼ばれることも。

ウレタンフォームは、原料のポリオール・ポリイソシアネートに発泡剤、整泡剤、触媒などを撹拌混合させた上で、泡化・樹脂化反応を同時に行うことによって作られています。ウレタンフォームは、微細な気泡の中に熱伝導率の低いガスが含まれており、その働きによって熱の伝わりを遅らせます。

ウレタンフォームの構造は、気泡の繋がりがない「独立気泡」です。独立気泡のウレタンフォームは水分や空気を通しにくいため、断熱性・耐水性に優れています。水や湿気に強いので湿気の影響を受けやすい壁、床下への施工に最適です。

その一方でウレタンフォームには耐火性が低い、シロアリに弱いなどのデメリットもあるので、施工の際には注意しましょう。

関連記事:断熱材ウレタンフォームの特徴、メリット・デメリットをご紹介

フェノールフォーム

フェノールフォームは、フェノール樹脂に発泡剤・硬化剤を加えてつくられたボード状の断熱材です。フェノールフォームは熱伝導率が低く、断熱性に優れています。熱伝導率とは、静止している物質の中を熱が伝達していく速さを表す数値のことです。

一般的に断熱性が高いとされる「グラスウール」の熱伝導率は0.038 W/m・Kなのに対し、フェノールフォームの熱伝導率は0.020 W/m・Kと、数値がさらに低いので「断熱性能に優れている」と言えるでしょう。

フェノールフォームは断熱性能が高いことから、主に建築物の外側に施工する「外張り断熱」で使用されます。フェノールフォームにはその他にも、水・湿気に強いというメリットも。湿気に強いので、湿気の影響を受けやすい床・床下への施工に適しています。

参考記事:フェノールフォームとは?利点と欠点・代表的な製品をご紹介!(SEED)

参考記事:フェノールフォームとは?利点と欠点・代表的な製品をご紹介!(SEED)

「天然素材系」について詳しく知る

昨今では、健康志向・環境問題に関心を示す人たちが増えているなどの理由から、化学物質を使用しない「天然素材系の断熱材」に注目が集まっています。ここでは、自然素材によって作られた断熱材の種類(天然素材系)について紹介します。

- 羊毛(ウール)

- 炭化コルク

羊毛(ウール)

羊毛(ウール)とは、羊の毛を原料として作られた断熱材のことです。羊毛は、ウールブレスとも呼ばれています。羊毛は調湿性に優れているので、湿気防止・結露対策にも効果的です。

羊毛のメリットは、好きな形にカットができるので、自由自在に必要な箇所へ充填できるところです。その一方で、羊毛を断熱材として使用する場合、隙間が発生するとそこから熱が逃げてしまう恐れも……。

建物の天井裏・壁・床下などに羊毛を施工する際には、隙間を作らないように注意してください。とくに建物の隅部分・開口部の周辺は隙間が出来やすいので、羊毛をしっかり充填することが大切です。

炭化コルク

炭化コルクとは、コルク樫の樹皮から取れるコルクを炭化させて作られた断熱材のことです。コルクを炭化させることで、コルクに含まれる気泡部分が開き、自己吸放湿(※空気中の水蒸気を収着、または放出する特性のこと)が高くなるので、湿気や結露の影響を受けやすい天井裏・床・壁などの施工に適しています。

炭化コルクは、主に商品にならないバージンコルク、ワイン栓に使うコルクの残りなどを廃棄利用して作られているので、環境に優しい断熱材とも言えるでしょう。

参考記事:炭化コルク(無添加住宅)

参考記事:炭化コルク〈コルダン〉(東亜コルク株式会社)

断熱材で防げない輻射熱を防ぐには「遮熱材」を施工する方法がおすすめ

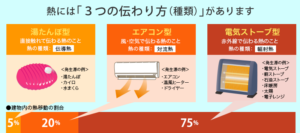

熱の伝わり方には、対流熱・伝導熱・輻射熱の3種類があります。それぞれの熱の伝わり方の説明と、建物内における熱移動の割合は以下のとおりです。

- 伝導熱……湯たんぽ、カイロ型の熱で、直接触れて伝わる熱のこと。(5%)

- 対流熱……エアコン、温風ヒーター型の熱で、風や空気で伝わる熱のこと。(20%)

- 輻射熱……遠赤外線によって直接伝わる熱のこと。(75%)

断熱材はエアコン型の対流熱、湯たんぽ型の伝導熱への効果が期待できますが、電気ストーブ・日射から発生する輻射熱には効果を発揮しません。輻射熱とは電磁波によって伝わる熱であり、人体の体感温度を上げる原因とされています。

断熱材で対策できる熱は熱全体の25%(伝導熱の5% + 対流熱の20%)であり、残りの75%は輻射熱が占めていることから、熱対策の効果を高めるには輻射熱への対策が欠かせないと言えるでしょう。

輻射熱を反射するには、遮熱材を使用します。遮熱材とは、日射・電気ストーブから発生する輻射熱を反射する材料のことです。遮熱材を施工することで輻射熱を反射させ、夏の暑さ・冬の寒さ対策に役立てることができます。

関連記事:熱はどうやって伝わるのか?輻射(放射)熱、対流熱、伝導熱の3つの熱の種類と違いについて

関連記事:熱はどうやって伝わるのか?輻射(放射)熱、対流熱、伝導熱の3つの熱の種類と違いについて

まとめ

断熱材の種類は大きく分けると3つに分類され、それぞれに細かく分けるとさまざまな種類があります。断熱材の種類は、主に以下のとおりです。

断熱材の種類【発泡プラスチック系】

- グラスウール

- ロックウール

断熱材の種類【発泡プラスチック系】

- 押出発泡ポリスチレン

- ビーズ法ポリスチレン

- ウレタンフォーム

- フェノールフォーム

断熱材の種類【天然素材系】

- 羊毛(ウール)

- 炭化コルク

断熱材は種類によって性能や価格、おすすめの施工箇所に違いがあるので、予算を踏まえた上で適したものを選びましょう。断熱材には、太陽の熱・電気ストーブから発生する輻射熱を反射する効果が期待できないので、すべての熱を抑えるには断熱材と遮熱材を併用する方法がおすすめです。

断熱材と遮熱材を併用することで、伝導熱・対流熱・輻射熱をすべて抑える働きによって、より高い熱対策が可能です。断熱材・遮熱材を建物の屋根・壁・床などに施工して、夏の暑さや冬の寒さ対策に役立ててください。

編集部

自宅や工場の熱問題に取り組む、株式会社ライフテックの編集部が執筆・監修を行いました。

当社は、断熱材だけでは防げない輻射熱を97%カットすることができる遮熱材「サーモバリア」を販売しております。サーモバリアは、住宅や工場などの屋根や壁に使用することで、夏の太陽の輻射熱による建物の温度上昇を抑え、体感温度を下げることができる、自宅や工場の熱問題の解消につながる製品です。

当社製品のサンプル請求、記事に関するお問い合わせなどは、各フォームからお気軽にご相談くださいませ。

関連記事

-

詳しく見る断熱材

詳しく見る断熱材断熱材を壁へ施工する方法・メリット・注意点|内壁・外壁への工法と効果を徹底解説

ライフテック

編集部 -

詳しく見る断熱材・暑さ対策

詳しく見る断熱材・暑さ対策対流熱とは?対流熱の概要や仕組み、その他の熱の種類について

ライフテック

編集部 -

詳しく見る断熱材・暑さ対策

詳しく見る断熱材・暑さ対策伝導熱とは?伝導熱の概要や仕組み、その他の熱の種類について

ライフテック

編集部 -

詳しく見る断熱材・暑さ対策

詳しく見る断熱材・暑さ対策断熱とは?断熱と遮熱の違い、断熱対策のメリット、具体的な対策について紹介

ライフテック

編集部 -

詳しく見る遮熱材・断熱材

詳しく見る遮熱材・断熱材遮熱と断熱の違いとは?「遮熱」と「断熱」の仕組みや効果の違い、遮熱・断熱対策について紹介

ライフテック

編集部 -

詳しく見る断熱材

詳しく見る断熱材【床下からくる寒さにお困りのあなたに】おすすめの床下の断熱方法とは?寒さの理由やおすすめの断熱材をご紹介

ライフテック

編集部 -

詳しく見る断熱材

詳しく見る断熱材断熱材はどう選べばいいの?断熱材の「選び方」と「種類」をわかりやすく解説

ライフテック

編集部 -

詳しく見る断熱材

詳しく見る断熱材断熱材ポリスチレンフォームの特徴とは?メリット、デメリットをご紹介

ライフテック

編集部 -

詳しく見る断熱材

詳しく見る断熱材断熱材スタイロフォームの特徴とは?メリット、デメリットをご紹介

ライフテック

編集部 -

詳しく見る断熱材

詳しく見る断熱材断熱工事とは?費用の目安や効果・注意点から一緒に行うべき遮熱工事まで紹介

ライフテック

編集部

-

詳しく見る断熱材

詳しく見る断熱材断熱材ウレタンフォームの特徴、メリット・デメリットをご紹介

ライフテック

編集部 -

詳しく見る断熱材

詳しく見る断熱材断熱材とは?断熱材の役割と効果、種類についてご紹介

ライフテック

編集部 -

詳しく見る断熱材

詳しく見る断熱材断熱材ロックウールとは?メリット、デメリットや断熱性能について紹介

ライフテック

編集部 -

詳しく見る遮熱材・断熱材

詳しく見る遮熱材・断熱材コスト?性能?|外断熱と内断熱の違い、効果を増大させる方法をご紹介

ライフテック

編集部 -

詳しく見る遮熱材・断熱材

詳しく見る遮熱材・断熱材断熱材「セルロースファイバー」|コストが高い理由とは!?効果が増大する秘訣を伝授

ライフテック

編集部 -

詳しく見る遮熱材・断熱材

詳しく見る遮熱材・断熱材断熱材「グラスウール」とは?|特徴や断熱効果を最大限発揮する使用方法を徹底解説

ライフテック

編集部

画像引用:

画像引用: 画像引用:

画像引用: